文/索朗多吉

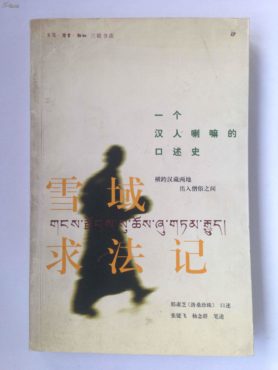

大概是2012年的某一天,一位支持西藏「蓝皮书」会员的台湾人打电话来询问一本有关西藏相关的书籍,他提到的《雪域求法记:一个汉人喇嘛的口述史》这本书我没有阅读过,但他讲了这本书的许多内容被质疑,也举了更多的理由来反对作者的观点,最后他希望我要阅读这本书并谈谈我的看法。他看完的这本书不想留在家中就转送给我。我拿到这本书后翻阅内页时发现,他在书上的内容用铅笔画线,并旁边注明他自己的观点。

我用空闲的时间来阅读这本书,并因当事人排除万难地来到西藏学习佛法精神而感动。有些内容确实与藏人的思维方式或与社会的实际情况有着天壤之别。

譬如,作者在书中的一般叙述,西藏的主权归属当时的中华民国政府,用词部分几乎使用了「中央政府」和「西藏地方政府」之类。但是,以作者本人亲身经历所介绍的内容来看,根本就看不出是「中央政府」和「地方政府」之间的关系。从一个整体的国家或政府的架构下,当时民国政府和西藏政府之间从实际法律或者实际现状来研究,根本不存在一个「中央政府」管辖或下属的「西藏地方政府」,当时民国政府的中文官方文件里对西藏政府的称呼为「西藏」、「西藏政府」、「西藏当局」等之外,从未记载「西藏地方政府」这个称呼。 1951年签订所谓「十七条协议」时,是中共政府强加指定的名词,目的在于一个享有主权地位的国家或政府降级为一个「地方性质的政府」,也从那时开始出现「西藏地方政府」的专有名词。

因上述所言,依《雪域求法记:一个汉人喇嘛的口述史》内容,谈起当事人邢肃芝入藏前后时期的「中藏」关系及地位,本文引用部分皆注有页数。

邢肃芝于1916年出生在南京,童年生活在整个中国处于军阀割据的混乱时期成长,小时候常常生病,看医生也治不好,后来一位算命师的卜卦指示,八岁时送到寺院后,病情也慢慢好转,出家法名为碧松法师。 1933年5月,第九世班禅喇嘛在杭州传授时轮金刚大法会时,因缘之故当事人参加了法会,也开始对藏传佛教产生浓厚的兴趣,从此开始学习藏语文,一位萨迦派的格桑喇嘛帮他取了藏文名字—洛桑珍珠(བློ་བཟང་བརྩོན་འགྲུས།)。

1936年,汉藏教理院藏文专修科毕业后,进行前往西藏求法的准备工作,办理入境手续等等。当时从中国到西藏进出主要有三条路线,碧松法师在成都期间询问有经验的人后决定从海路进藏。

碧松法师在成都等候申请护照和签证等相关入境手续时,接到来自重庆方面的通知,于是1937年4月27日离开,29日到达重庆,碧松法师在口述史中介绍:「第二天我们一起去拜访了国民政府外交部驻四川的外交特派员吴南如先生,请他帮忙向英国驻华使馆申请从印度转赴西藏的签证。当时的情形是如果仅仅到印度,拿到签证不成问题,因是我是出家人,出家人拿签证到印度拜佛是件很容易的事。但是如讲明要从印度到西藏,问题就出来了,因为英国的签证官只能签发到印度的签证,而不能从印度进入西藏却不是他所能控制的。」【P69】

在重庆拿到护照后请吴南如以老外交的身分向英国领事馆办理签证,吴先生答应尽量帮忙,说需要时间。所以委托重庆银行界有名的会计师杨学优先生办理出国手续后去武汉。在武汉期间,关于签证方面没有任何消息,打电话给重庆的杨先生时,得知英国领事馆提出了四项的条件,其中:「二、到达印度后无论能否进入西藏,申请人都不能在印度逗留过久,停留几个月以后必须要离开;」、…「四、如从印度入西藏时受西藏方面阻扰入境,英方概不负责」【P71】等,虽有代办人杨先生缴清该付的费用和担保各项条件内容,英方还是没有核发签证。当时中国外交部直接专门向英国政府提出抗议,「西藏本是中国领土,派遣内地学生赴藏,早经西藏当局同意,英方不应以印藏边境境有军事设施不容外人窥视为借口而故意刁难,阻挡内地学生经印入藏。可是抗议归抗议,签证还是没有签下来。」【P71】中国政府虽称「西藏本是中国领土」,但实际上本国人要入境「属地」,还需要许可是何种的关系呢?若说这是外国英国政府的阻扰或者说阴谋等理由,依作者碧松法师口述史文献谈从海路改道内陆进西藏办理相关入境手续的过程,同时厘清当时的「中藏」间的关系和地位。

从印度进入西藏的计画泡汤后,大概是1937年6月初,在无任何抉择的实际情况下,最终选择了最艰难险阻的陆路。当事人从重庆出发经嘉定、一路徒步到雅安。到了雅安「我趁机询问关于进入西康的手续如何办理,并请他(一家茶行的老板夏先生)协助,他要我放心,一切由他代办。」【P79】当时,没有西藏政府的许可,任何一个外国人无法合法地进入西藏。特别是对待从汉地来的中国人非常谨慎和严格限制。作者在书中介绍:「一九二五年五月,太虚大师的另一位弟子大勇法师在北京发起组织赴西藏学法团……一行人从北京出发,浩浩荡荡西行,沿途地方的政要都出来迎接。也正因为他们的声势浩大,惊动了西藏当局,生怕这个团有什么政治目的,下令不准他们进入西藏,求法团于是被迫滞留在西康的甘孜。」【P87】这支求法团从北京沿途一直由地方政要出来迎接,很显然他们有一定的身分和任务。中国政府很清楚地知道,以佛法名义入藏的机会比较大,所以用这种方式传达去西藏的目的是学习藏传佛教。

碧松法师到了康定后,准备从甘孜再转往拉萨。这个时候中央政府特派戴季陶专使前往甘孜为九世班禅喇嘛致祭,碧松法师希望与中央政府官员一同前往甘孜,但官方立即拒绝这项请求,拒绝的理由除了三项借口之外,另还有一件重要的理由是:「况且与我们(中央政府官员)一起,被西藏当局知道了,反而可能增加他(碧松法师)入藏的阻碍」。 【P90】以事实可以证明中央政府的官员们早就非常清楚的了解,当时「中藏」间的实际关系或地位。

前面所提,中国处于军阀割据由各地方采取各种手段扩大自己的势力时,虽然西藏东部地区也同样由地方军阀管理,但也不完全是地方军阀所能控制。碧松法师到了西藏康区道孚县时,亲眼目睹当时社会的情形:「道孚县最强悍的八保民众,就与喇嘛寺相互串通,凡是未经喇嘛寺或八保人民同意的县政,政令都没办法推行。由此看来,这个道孚县长实在是不容易当」。 【P98】

在德格住了一段时间,因宗萨钦哲仁波切亲自介绍认识了西藏噶厦政府昌都总管四品官索康汪钦先生,「当我与他攀谈后,他知道我有意去西藏学习密法,于是主动为我写了一封致西藏各地边防关卡的手令,嘱我在赴藏途中,可随时用这张手令晓示西藏边防守军,一定会放行不误。」【P119】当时的西藏社会制度来讲,这张手令是允许外国人进藏的许可证,也就是同等现代国际上使用的「签证」。

在德格准备进入拉萨时,经甘孜的友人来信介绍进入拉萨的两名同伴,分别是交通部无线电台报务员谭兴沛和无线电机械工颜俊俩位公务员。 「他们俩人受国民政府交通部派遣,前往西藏拉萨电台工作,但西藏地方政府没有允许入境,所以暂时寄居在班禅大师的行辕中,想透过别的办法进入西藏。」【P128】西藏政府没有允许的理由,可从作者书中叙述内容看得出来,「然而在当时汉藏关系的形势下,他们如果以公务员的身份入藏,是很难通过西藏关卡的。想到这一点,我回信说康藏人民极其尊崇喇嘛教,最好让他们两人作为我的徒弟,穿上喇嘛装混入西藏。」【P128-129】当时,国民政府千方百计常常以这种手段派遣许多中国人到西藏收集情报。

1939年5月30日,两位交通部的公务员抵达德格县后,为顺利通行当时边界金沙江的关卡,隐瞒了真实身分而乔装成穷苦的安多朝佛的香客,分批前往拉萨的艰难困苦之路。作者如此阐述当时的西藏历史:

「达赖扫荡了拉萨的汉军后,并不甘休,又派出一支五、六千人的军队,由一名喇嘛率领攻打昌都。由于驻守昌都的汉军与内地失去了联系,被藏军击溃。就这样,达赖政权的势力暂时达到了昌都以及金沙江以东几个县的范围,藏军开始在那里设立哨卡,阻止汉人进入西藏,切断了与中央政府的往来。」【P134 】

渡过金沙江,在当地检察关卡甲本(有百名兵力的官名)章堆先生发给凭路引既通行证,到了江达后去拜访代本(有五百兵力的官名)多德先生,拿给索康汪钦所发的西藏各地边防关卡的手令和其他介绍信。从以下作者和代本的对话内容看看当时的「中藏」关系:

代本看完信后迟疑了一会儿,台起头来慢慢说到:「索康汪钦色古学的手谕是在去年九月签发的,你们为什么去年不来西藏,却拖到今天才来?」我回答说去年天寒地冻而且没有找到同行的伴侣,所以拖延到今年夏天才出发,并没有其他的特殊原因」。代本说:「不一定吧?最近昌都有公文来,嘱咐我加紧防范匪徒,尤其要防范汉人偷渡入藏,所以我不敢放你们过去。你们既然是索康汪钦色古学的朋友,我会请示昌都总管,等到有答覆后,再放你们入关,怎样?」【P137-138】

他们在江达等了13天后,终于等到昌都总管的回覆,代本召回当事人碧松法师,并宣读从昌都总管写的公文,依公文内容凡是汉僧头顶都有戒疤,代本就现场检查碧松法师的头顶,碧松法师以之前的几枚艾疤当作戒疤骗过了代本。为了顺利进入拉萨,碧松法师立即回到住处找以徒弟名义进藏的公务员颜俊商量,「颜俊表示同意我的建议,我于是为他拔去一些头发,制成三个香疤,然后前去接受代本检查」。 【P141】

6月24日清晨,从江达出发经昌都往拉萨,持西藏各地方官员所发凭路引即通行证,西藏官员们赠礼送行。碧松法师谈到:

「正要出发,忽然接到唐磊的来信,信中解释说,之所以不能前来送别,是怕引起藏人疑心,带来不必要的麻烦。我很了解他当时的处境,因为唐磊来自昌都,纯属私自入境,首先并没有获得西藏地方政府的批准,抵达昌都后又属于非法居留,所以藏人并不以政府官员的身份对待他,既不供给柴草,又不提供免费的房屋,还希望他最好早日离开。」【P157】

唐磊是蒙藏委员会派驻昌都的调查员,碧松法师「在给唐磊的回信中劝他小心忍耐,不要因小不忍而乱了大谋。」【P158】

当事人邢肃芝既法名碧松法师、藏名洛桑珍珠为求学的名义从1937年开始办理入藏手续,另外国民政府交通部特派无线电工作人员谭兴沛和颜俊等,从海路进入西藏的计画失败后,只好选择气候恶劣,没有交通路线,靠着双腿千辛万苦跋山涉水,终于在1939年8月中旬分别到达目的地——拉萨。

当时从中国到西藏确实没有一条能通达的交通公路,碧松法师解释:「西藏当局不重视公共交通的建设,也不想改进落后的交通设施,生怕道路畅通以后,外人就会涌入,再也不能闭关自守,」【P160】

虽然以「中央政府」的角色在「西藏地方政府」设立电台以及指派工作人员,但从碧松法师叙述内容来看一目了然,当时的打马虎眼政策实施。

「拉萨电台原是国民政府专使黄慕松代表中央在民国二十三年(一九三四年)入藏致祭十三世达赖喇嘛时的行辕电台;黄慕松在完成任务后,认为拉萨有必要设立一座电台,为中央与西藏地方的联系提供方便。西藏地方政府同意了他的要求,拨给电台房屋及日常用品,并派民工背水打杂,西藏地方政府还指派了一名联络官常住照应,其实也是来监视电台工作人员的举动。」【P180】

虽然是一位以出家法师的名义前来西藏学习藏传佛教的回忆纪录,但是作者亲身经历的真实过程,能够证明当时的中国政府和西藏政府之间错综复杂的历史关系和地位。

阅读《雪域求法记—一个汉人喇嘛的口述史》,引用作者口述内容为主,再以本人的简略读后感为次要,简要研究中华民国和西藏之间的政治、历史、地位等关系。这篇读后感仅只谈到碧松法师从中国进入至抵达拉萨的路途中所见所闻的故事;并未谈到碧松法师前后两次踏进西藏、在西藏期间的详细活动、特别是当事人的真实身分、最后其人在内的驱汉事件,即1949年7月14日第一批、7月17日第二批、7月20日第三批离开西藏的过程均未作呈现。

索朗多吉

于2018年10月5日 – 达兰萨拉

《西藏之页》首发,转载请注明出处